京都 2025年1月14日 ― 艸居(古門前)では、グループ展「ウィメン・オン・ファイア」を開催いたします。本展覧会では、自立して活動を広げる女性アーティストに焦点を当てます。アネット・メサジェ、クリスティン・モルギン、シルヴィ・オーヴレ、塩田千春、篠田桃紅、津守愛香、パエ・ホワイト、メイメイ、ミリアム・メチタ、三島喜美代(五十音順)など、今日の社会において既にキャリアを確立しているアーティストから、これまで過小評価され、見過ごされてきたアーティストで構成されています。彼女たちは、さまざまなバックグラウンドを持ち、社会的制約を受けながらも、常にエネルギーに満ち溢れ、革新的な表現方法と独自の視点で社会を見つめながら、制作に取り組んでいます。

特に日本人女性アーティストは、日本社会にジェンダー平等が確立されていないことから、他の先進国と比べ、世界の中でも活躍するのが非常に困難なことで知られています。

権威に屈せず、文化の多様性の希求や、偏った女性視への疑問を制作の原動力とするアネット・メサジェ。1970年からは、布、刺繍、糸、編み物など、身近にある素材を用いて、創作活動を行ってきました。本展では、黒い布手袋の指先から無数の色鉛筆が突き出している《La Lune-crayon(Pencil Moon)》を展示し、幻想的でポエティックな月とは裏腹に、残酷さや人間の相反する複雑さを日常の視点から浮き彫りにします。

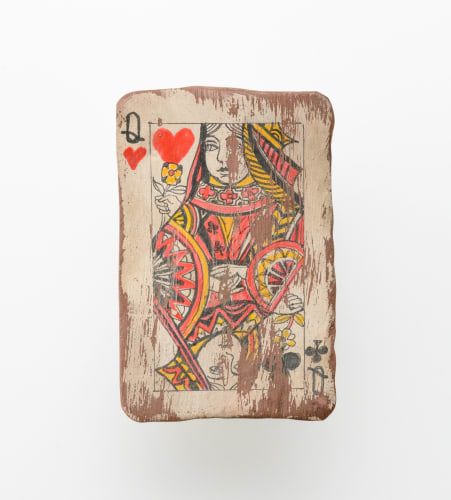

クリスティン・モルギンは未焼成の粘土を使用して、アメリカの子供なら誰でも読んだことのある絵本や、ドナルドダック、ヨーダ、ブラット・ピットなど、個人的または集団的な記憶を呼び起こすオブジェやアイコンを表した作品を制作しています。塗料、インク、グラファイト、マーカーを使い、風化し、使い古されてぼろぼろになった表面を作り出すことで、見る人のノスタルジーを誘います。本展では、昔の交際相手が作ってくれた、音楽ミックスが収録されているカッセトテープの《Be A Good Little Pirate (Cassette)》、《Untitled (Playing Cards)》からクィーンカードの2点、Salt Mary(2001)を展示いたします。

シルヴィ・オーヴレは絵画からキャリアをスタートさせ、その後、ファッションデザイン、彫刻、陶芸と表現の幅を広げてきました。2021年の艸居(京都)で開催した日本での初個展「野獣と箒」では、彼女が継続して取り組んでいる箒をモチーフとした作品やドローイングを中心に展示しました。「野獣と箒」は、日常的に使われている箒やオーヴレが日常生活を通して美しいと感じた身近な木々などの素材と陶芸を組み合わせ、ピノキオなどの紙芝居、コンメディア・デッラルテなどのキャラクターを引用するなど、オーヴレらしい知的でユーモア溢れる作品です。本展出品作品の一つである《Blue Apron Broom》にはアンティークのギンガムチェックのエプロンが使用されており、女性が専業主婦として家事を担っていた時代背景を言及しています。

塩田千春は生と死という人間の根源的な問題に向き合い、「生きることとは何か」、「存在とは何か」を探求しつつ、その場所やものに宿る記憶といった不在の中の存在感を糸で紡ぐ大規模なインスタレーションを中心に、立体、写真、映像など多様な手法を用いた作品を制作します。本展では、平面作品《受け止める/ Holding》を展示し、ジェンダー不平等社会において、人と人との関係性や、人間の本質を探求する機会になれば幸いです。

六古窯の一つである信楽で制作活動を広げる津守愛香は、陶芸で、身近な生き物や人を作ります。それらの多くは、神話やおとぎ話から題材が取られていますが、ただのお姫様のハッピーエンドの話というよりは、力強い自立した女の子や女性を感じさせます。一見、愛嬌があり親しみのある表情の中には、不思議で不可解な、神秘性のようなものを感じとることができます。近年はお嬢さんが幼い頃に描いていたドローイングからテーマをとった陶芸作品も制作し、高い評価を得ています。

1913年(大正2年)に旧満州生まれた篠田桃紅は、「女の子は独立不可」という保守的な時代を生涯独身で生き抜いた作家です。5歳の時、父から書の手ほどきを受け、23歳で書道家として独立しますが、その独創的な文字は当時の書道界に受け入れられませんでした。戦後の1956年に、単身渡米。抽象表現主義の隆盛を目の当たりにし、文字の決まり事を離れた新しい墨の造形「水墨抽象画」に転じます。彼女の墨象には、その時々の心の形が限られた色彩と奔放な線で表現され、今でも多くの人を魅了し続けています。

六古窯の一つである信楽で生まれ育ち、国内外で制作活動を広げる津守愛子は、陶芸で、

身近な生き物や人を作ります。それらの多くは、神話やおとぎ話から題材が取られていま

すが、ただのお姫様のハッピーエンドの話というよりは、力強い自立した女の子や女性を

感じさせます。一見、愛嬌があり親しみのある表情の中には、不思議で不可解な、神秘性

のようなものを感じとることができます。近年はお嬢さんが幼い頃に描いていたドローイ

ングからテーマをとった陶芸作品も制作し、高い評価を得ています。

パエ・ホワイトは、アート、デザイン、工芸、建築を融合させ、さまざまな魅惑的な作品を生み出すマルチメディア・アーティストとして知られています。アレクサンダー・カルダーや西海岸の修道女シスター・コリータなど、さまざまなアーティストの影響を受けた彼女は、日常にある素材を、儚いオブジェやインスタレーションとして発表してきました。本展では、磁器に金釉が施されたポップコーン《Companion》を展示し、見慣れた出会いや普通のものをより深く見るよう鑑賞者に促すことで、平凡なものに新たな命を与えます。彼女の示唆に富んだ作品は、私たちが目にするものの形や機能の背後にある意味を、真に問うように導いてくれることでしょう。

Mei Mei(メイメイ)というアーティスト名で活動するマルタ・コラーダは陶芸とフェルトを組み合わせたウール・スカルプチャーを制作します。彼女の作る作品は、光と闇の2元性を表現し、それは「ペナンブラ(日食や月食における半影)のようであり、同時に我々の意識の根底にも存在するものだ。」とマルタは言います。本展は、2022年に艸居で初個展「KAMI」を開催して以来のグループ展となります。彼女の用いるフェルティングという工芸技術は、古来より女性が扱う伝統技術として、衣服や装飾品を作るために使用されてきました。その中でも彼女は複雑なニードルフェルトの技法を用い、伝統技術の可能性を現代アートの世界まで広げています。

ミリアム・メチタは、インスタレーションや謎めいたフォルムを制作する彫刻家です。犬、雄鹿、ノロ鹿、カモシカ、ウサギなど、彼女の獣舎の動物たちは、ディテールがなく、立体化されると開口部を失う。耳も目も口もなく、意図的に原型をとどめています。本展では、陶芸作品3点、目のない鳥たち《firebirds》、《before and after》と、《potatoe head》を展示いたします。

1932年(昭和7年)に十三(大阪)で生まれた三島喜美代は、幼少時代をぬいぐるみやままごとをして遊ぶのではなく、顕微鏡で蜘蛛や蚕、トカゲなどの虫を観察して過ごしました。医師になることを夢見ながら、「フラスコで人が作れる」と母親に言ったことがきっかけで、母親が決めた結婚相手と結婚させられてしまいます。人に決められるのが嫌だった三島は、その後伴侶ともなった三島茂司に師事し、実験的なコラージュ作品に取り組みました。使用した材料の多くは、夫が使った後にゴミとなる新聞紙、雑誌、馬券などの印刷物でした。60年代後半からは、素材を陶芸に変え、大量に生み出されるゴミや氾濫する情報社会に埋没する恐怖感をより切実に表現しました。1985年に夫が他界し、一度は断念していたロックフェラー財団の奨学金を得て、1986年から87年まで1年間ニューヨークに滞在しました。アンディー・ワーホール、ロイ・リキテンスタインなどのポップアーティストと交流しますが、のちに三島は、自身の作品はポップアートではないと言及しています。そこには、三島がどのグルーブにも所属せず、ひたすら自身の表現を追い求めてきた強い姿勢が窺えます。シルクリーンで陶に転写される一見本当のゴミなのか、三島作品か分からない割れるゴミは、三島らしいユーモアに包まれながらも、三島が時代の流れと共に見つめていた鋭い視点が反映されています。